ITストラテジスト試験において多くの受験者が最も頭を悩ませるのが午後Ⅱ試験(論文)について、独学で一発合格した経験を基に、概要や対策方法などをお伝えしていきます。

・ITストラテジスト試験 午後Ⅱの概要

・ITストラテジスト試験 午後Ⅱの特徴

・ITストラテジスト試験 午後Ⅱの解答作成手順

・ITストラテジスト試験 午後Ⅱの対策法

・合格体験談

概要

午後Ⅱ試験は、ITストラテジストとしての視点や考え方を問う論述式の試験です。

3問の中から1問を選択し、120分以内に問題文の趣旨に沿った文章を書き上げなければなりません。

| 試験時間 | 120分 |

| 問題数 | 3問のうち1問を選択 |

| 出題形式 | 論述式 |

| 総文字数 | 2,200~3,600字程度 |

特徴

・論述形式(小論文)

・評価方法

・合格率36.32%

論述形式の試験

論述形式の試験では、与えられたお題に対して自分の考えを述べることが求められます。

午後Ⅱ試験では、ITを活用した新サービス・新製品の導入や課題解決 等についてITストラテジストとしての考え方を述べます。

具体的には、以下のような内容が問われます。

出題例

午後Ⅱ試験の合格率

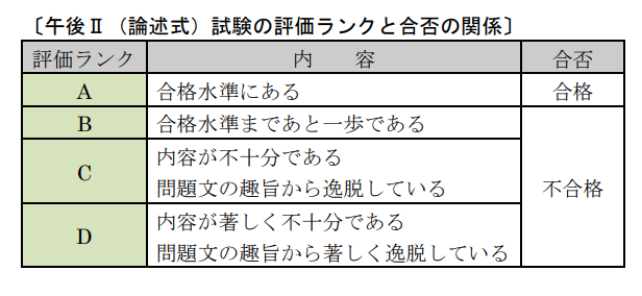

午後Ⅱ試験は「ランクA」が合格基準です。

直近5回の試験における、採点対象者に占めるランクA取得者の割合は平均36.3%です。

午前Ⅰ、午前Ⅱ、午後Ⅰをクリアしてもなお、半数以上の人が最後の午後Ⅱ試験で落ちます。

| 採点対象者数に占めるランクA取得者の割合 | |

| R3春 | 31.3% |

| R1秋 | 34.6% |

| H30秋 | 41.6% |

| H29秋 | 36.1% |

| H28秋 | 38.0% |

なんて難しいんだと嘆く必要はありません。

午前試験を突破できるだけのITの知識と大学入学レベルの小論文を書く力があれば十分合格は可能です。

論文に苦手意識がある方も、しっかりとコツを押さえて準備をすれば合格できる論文を書けるようになるので安心してください。

評価方法

午後Ⅱ試験の評価方法について、IPAの試験要綱に以下のように記載されています。

・設問で要求した項目の充足度、論述の具体性、内容の妥当性、論理の一貫性、見識に基づく主張、洞察力・行動力、独創性・先見性、表現力・文章作成能力などを評価の視点として、論述の内容を評価する。

また、問題冊子で示す “解答に当たっての指示”に従わない場合は、論述の内容にかかわらず、その程度によって評価を下げることがある。

模範解答は示されない代わりに出題趣旨と採点講評が公開されます。

過去の試験の出題趣旨及び採点講評を読んでいくと、どんなところに気を付けて論文を書けばよいかが見えてきます。

採点者について

解答は「試験委員」によって採点されます。

この試験委員は公募で決まります。普段から論文の添削をされている教育関係の方ももちろんいらっしゃいますが、製造業やサービス業、金融業など様々な業界で働いている方もいらっしゃいます。

そのため、どんな人が読んでも分かりやすい・読みやすい文章を心がけましょう。

試験委員の一覧はIPAのホームページで確認することが出来ます。

解答作成手順

論述形式の試験では以下のような手順で解答(論文)を書いていきます。

思いついたまま書き始めてはいけません。

① 何を聞かれているかを把握する

② 構成(章立て)を考える

③ 何を書くか考える

④ 文章を書く

最も重要なのは「①何を聞かれているかを把握する」です。

まずは問題文をよく読み、何について聞かれているかを把握しましょう。

上記の設問アでは「あなたが携わったDXを実現するための新サービスの企画について」聞かれています。

例えばあなたが「私はDXに携わった経験はないが···」と書き出した時点で、聞かれたことに答えていないとなります。

また、無理に独自性や斬新なアイデアを披露する必要はありません。どこかの企業が既に実施している事業や施策を自分のこととして書いても問題ありません。

問題文には必ず『あなたが関わった製品企画について~』とか『あなたが携わったディジタル技術を活用した事業課題の解決について~』と書いてあるのでびっくりしますよね。

多くの人は「そんな経験無いよ…」となるでしょう。

しかし、ITストラテジストとしての経験は必ずしもなくて大丈夫です。私も未経験でした。

ITストラテジストになったつもりで解答すればいいのです。

対策法

午後Ⅱ試験の勉強の進め方は小論文が得意か不得意かで大きく変わります。ここでは、小論文に自身が無いという前提で対策方法を説明していきます。

ITストラテジスト試験の午後Ⅱで問われるのは「論理力」なので、必要最低限の専門知識さえ頭に入っていれば、あとは試験本番に論理的に考えて文章が書ければ合格できます。

そのため、小論文にある程度自身がある方は午後Ⅱ試験対策にそれほど時間をかける必要はありません。

① ITストラテジストの対象者象を確認

午後Ⅱ試験では、ITストラテジストとしての視点での回答が求められます。

そのためにまず、IPAが定義するITストラテジストの対象者象を確認しておきましょう。

対象者象

高度IT人材として確立した専門分野を持ち、企業の経営戦略に基づいて、ビジネスモデルや企業活動における特定のプロセスについて、情報技術(IT)を活用して事業を改革・高度化・最適化するための基本戦略を策定・提案・推進する者。

また、組込みシステム、IoTを利用したシステムの企画及び開発を統括し、新たな価値を実現するための基本戦略を策定・提案・推進する者。

ITストラテジストは経営者でもなければ、実際に開発を行うエンジニアでもありません。

全体の絵を描いて(=基本戦略の策定)経営陣やステークホルダに対して「こんなことやりませんか?」と提案し、企画を推進していく立場です。

経営者目線、エンジニア目線の解答にならないよう十分に注意しましょう。

② 質問書(アンケート)の準備

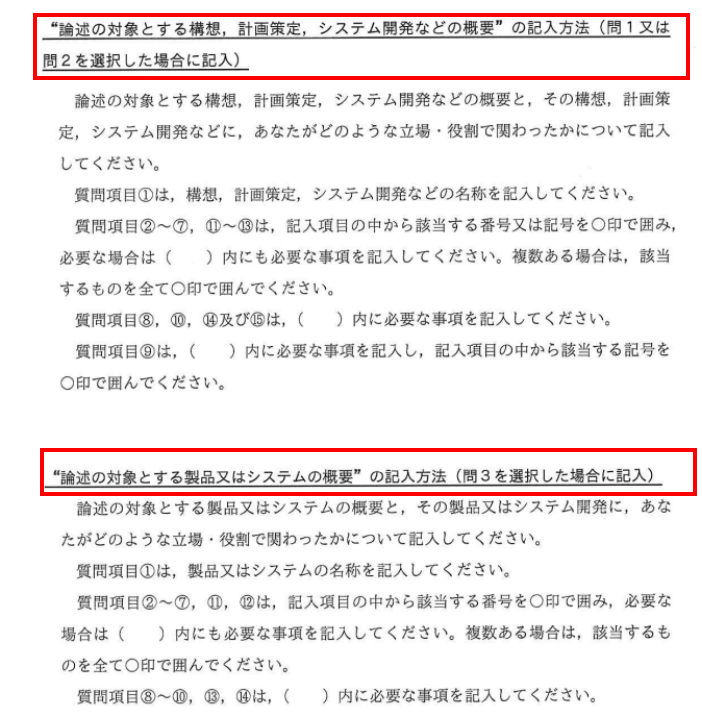

午後Ⅱ試験では、回答の前提となるシステムやサービスまたは製品の概要を記載する質問書(もしくはアンケート)をはじめに記入しなければなりません。これだけは事前に準備が必要です。

この質問項目は解答用紙側に書かれているのですが、こちらはTAC出版で閲覧・ダウンロードが可能なようです(2022年3月時点)。

令和3年春期試験の採点講評でも『 "論述の対象とする構想、計画策定、システム開発などの概要" 又は "論述の対象とする製品又はシステムの概要" が適切に記述されていないものが散見された。これらは、評価の対象となるので、矛盾が生じないよう適切な記述を心がけて欲しい』とコメントが出ています。

質問項目はこれまでのところ毎回同じなので、あらかじめ何パターンか案を準備しておきましょう。

③ 模範解答を読む

まずは模範解答を読んで、イメージを掴みましょう。

試験直前で勉強時間があまり取れない場合でも、模範解答を頭に入れておくだけで何も準備しないのとでは結果が大きく違ってきます。

とは言っても、IPAからは午後Ⅱ試験の具体的な解答例は出ていません。ネット上にもあまり例がないので参考書に頼りましょう。

私も利用しましたが、おそらく解答例が一番多く掲載されているのは「ITストラテジスト 合格論文の書き方・事例集 第5版」です。

専門家の論文を36本も読むことが出来ます。

④ 模範解答を書き写す

お手本の論文1~2本をマス目付きの用紙に書き写してみてください。

文章の構成やまとめ方、展開の仕方などを肌で知ることができます。

また、手書きで大量の文字を書く機会という行為の大変さが実感頂けると思いますし、漢字の復讐にもなります。パソコンやスマホの予測変換機能に慣れきっていると予想外に漢字が書けなくなっているものです。わからない漢字をひらがなで書いても試験では減点されないと思われますが、ひらがなだらけの文章はITストラテジストという立場には相応しくないですよね。

体験談

ITストラテジスト試験を受験した際の会場の様子や、やっておいてよかったこと、失敗談などをご紹介します。

試験会場の様子

ITストラテジスト試験の会場では、他の資格試験では考えられないくらい空席が目立ちます。

100人の中から上位10人を選抜するというような試験であれば、競争率が低くなって喜ばしいことですが、合格ラインが決まっている試験では関係ありません。

「多くの人は受験すらあきらめてしまうような難しい試験なんだ…」と焦ります。

仕事が予想外に忙しくなったり、風邪をひいてしまったりと試験本番までに十分な勉強時間が取れなかったということもあるでしょう。

しかし、自分では勉強不足と感じる場合でも不合格とは限りません。

失敗談

午後Ⅱ試験の対策法をご紹介してきましたが、筆者自身は午前の知識を詰め込むのに精いっぱいで午後試験の対策は参考書の模範論文2~3本にざっと目を通うくらいしかできませんでした。

そのため、勉強法②で紹介した質問書の存在を知らず、「工数」「開発費」「期間」など書く欄があるのを見て血の気が引きました。

質問書の項目は事前に用意が出来るものなので、試験本番に論文以外のことに時間を取られないように事前に準備しておきましょう。

やっておいてよかったこと

思うように試験勉強の時間が取れなかったのですが、ダメ元で試験を受けに行って良かったです。

たまたま書きやすいお題が出て、合格できました。本当にラッキーでした。

たとえ思うように試験勉強を進められなかったとしても試験を受けに行きましょう。

たとえ落ちたとしても、次の試験の予行練習になります。

これから受験する方は、私のように試験本番で焦らないよう計画的に勉強を進めてください。

まとめ

午後Ⅱ試験の論文の書き方や勉強法をご紹介しました。

人によっては暗記だけの午前試験対策よりも楽しいと感じるのではないでしょうか。